2025年10月4日上午,丰台分中心槐树岭急救站接到120指挥中心紧急指令:一名86岁男性患者因剧烈头痛无法行走,亟待救援。驾驶员李毅、医师陶龙娇、护士赵景硕、担架员姜有鹏、汪向明立即进入应急状态,核查设备、整理药箱,转瞬便登上急救车,伴着急促警笛声驶向患者住址。

途中,陶龙娇拨通家属电话,语气沉稳却温和:“您好,我是急救医师,老人目前能坐稳吗?头痛是持续的还是阵发性的?”电话那头传来女士发颤的声音:“我爸这几天头一直疼,一动就像针扎,下不了楼,还有高血压,我真怕出事,你们快些来!”陶龙娇当即安抚:“您别慌,我们已在半路,先让老人靠坐软垫、别低头,有情况随时说。”挂线后,她转头叮嘱姜有鹏:“老人恐无法平躺,提前准备搬抬方案,尽量减少他的痛苦。”

十余分钟后,急救车停在一栋无电梯老楼前。五层的高度,成了生命转运的第一道阻碍。陶龙娇与赵景硕拎着急救箱、扛着监护仪,快步登楼,喘息声在安静的楼道里格外清晰。推开门,两人心头一紧:老人歪坐沙发,左手死死抵着额头,每阵疼痛袭来都忍不住低呼,满脸沟壑间写满难捱的苦楚。“姑娘,我两天没合眼了,一躺头就像要炸开,太疼了……”老人声音微弱,却满是绝望。

陶龙娇屈膝蹲在老人身旁,一边摸脉搏一边询病史:“大爷除了高血压,颈椎以前有过不舒服吗?最近有没有磕碰?”赵景硕同步打开急救箱,轻缓为老人缠上血压仪袖带,很快报出数据。结合信息,陶龙娇初步判断疼痛或与颈椎压迫相关,耐心向家属解释后,签下了知情同意书,准备转至上级医院。

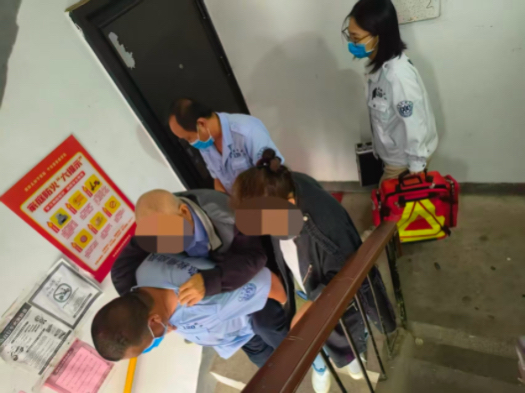

可新的难题接踵而至。按常规需用担架平躺转运,但姜有鹏与汪向明刚扶老人起身,老人便疼得浑身发抖,紧抓沙发扶手:“不行,一躺就疼得要晕过去……”家属眼圈通红,声音带着哭腔:“这可怎么办?总不能一直耗着啊!”此时,姜有鹏向前一步,抹了把汗说:“我背大爷下去吧,这样能保持坐姿、固定头部,能少点痛。”没等众人多言,他已走到老人面前,缓缓屈膝蹲下,调整急救背带确保受力均匀,又对汪向明说:“你帮我托住大爷膝弯和腰,咱们慢着来。”两人小心翼翼架起老人,让其胳膊搭在姜有鹏肩上,姜有鹏一手托膝弯,稳稳起身。

狭窄楼道里,姜有鹏步幅比钟表滴答还慢:每踩一级台阶,先让脚掌贴紧边缘,再慢慢落下脚跟,生怕一丝颠簸加重老人痛苦。老人温热的呼吸落在他颈窝,细微的颤抖透过衣物传来,姜有鹏下意识把托膝弯的手再抬些,像护着易碎的珍宝。汗水顺着他额角淌下,浸湿衣领,他却只偶尔低声问:“大爷,还行吗?要不要歇会儿?”家属跟在身后,看着他宽厚的背影,落下来泪。终于抵达一楼,姜有鹏轻缓将老人放在救护车担架床上,直起身时揉了揉发酸的肩膀,脸上却露出释然的笑。急救车再次启程,李毅紧握方向盘,每一次转弯、刹车都控制到最缓,车厢几乎无颠簸。陶龙娇坐在老人身边擦汗安抚,赵景硕紧盯监护仪数据,不敢有丝毫松懈。

到医院后,陶龙娇推着担架床,向急诊科医生快速交接:“86岁男性,头痛伴活动受限,既往高血压,初步考虑颈椎问题,生命体征平稳……”待老人被推进诊室,车组5人才松了口气。

这场救援没有惊天壮举,却藏着最动人的坚守:陶龙娇的耐心、赵景硕的细致、姜有鹏的担当、李毅的谨慎和汪向明的默契,串联成一条温暖的生命通道。这不是偶然,而是无数急救人的日常——他们以平凡之躯扛生命之重,用“背”为桥,让患者“背”感安心,在危急时刻成为最可靠的“生命靠山”。

×